記事一覧

もりあそびより

里山の暮らし体験「こんにゃくをつくったよ」

- お知らせ

- みんなde里山体験

1月19日は、月に一度の里山の暮らし体験事業の日でした。

この日は、仁保の農家富田さんと一緒に、こんにゃくとこんにゃく料理を作ろう!でした。

あいにくインフルエンザが流行って、2組の参加しかありませんでしたが、

富田さんにいろんなお話を聞くことが出来て、ゆったりと和やかな一日でした。

まずは朝、道具を選ぶところから。

こんにゃく芋がどんなものか、どんなところに生えているのかわからないので、

道具もどれがいいか全くわかりません。あてずっぽうで選んでみます。

いつも園児が歩く散歩道のすぐ脇に、こんにゃくいもの目印を立てておきました。

こんにゃくは、お正月のごちそうだったそうですが、

寒くなり始めたころには、地上部は何もなくなってしまうので、

目印を立てていないとどこにあったかがわかりません。

ありました!

いもは、3~4年かけて大きくなり花を咲かせます。

花が咲いたらいもは溶けてなくなるそうです。

なので、花が咲く前の年に掘るのが一番大きないもを収穫できるそうです。

次の春に花が咲くかどうかは、花芽を見たらわかるそうです。

いくら地上部が大きくても、花はまだもう一年先、というものもあります。

こんにゃくは、芋を大きくしながら子芋も生んでいきます。

そして、花が咲くと種でも増えていく植物です。

アクが強くてそのまま食べることが出来ないどころか、

皮膚に着いただだけでも大変なことになります。

こんな植物に木灰を入れて食べようと気づいた先人たちの知恵のすごさに

毎回驚かされます。芋は無事に出てきました。

今年の芋は、まだもう一年花は先のようでしたが、皆さん、想像以上の大きさだったようです。

(真ん中にある薄ピンク色のが花芽。まだ小さい)

こんにゃくいもの増え方を教えてもらっています。

洗ってきれいになりました。

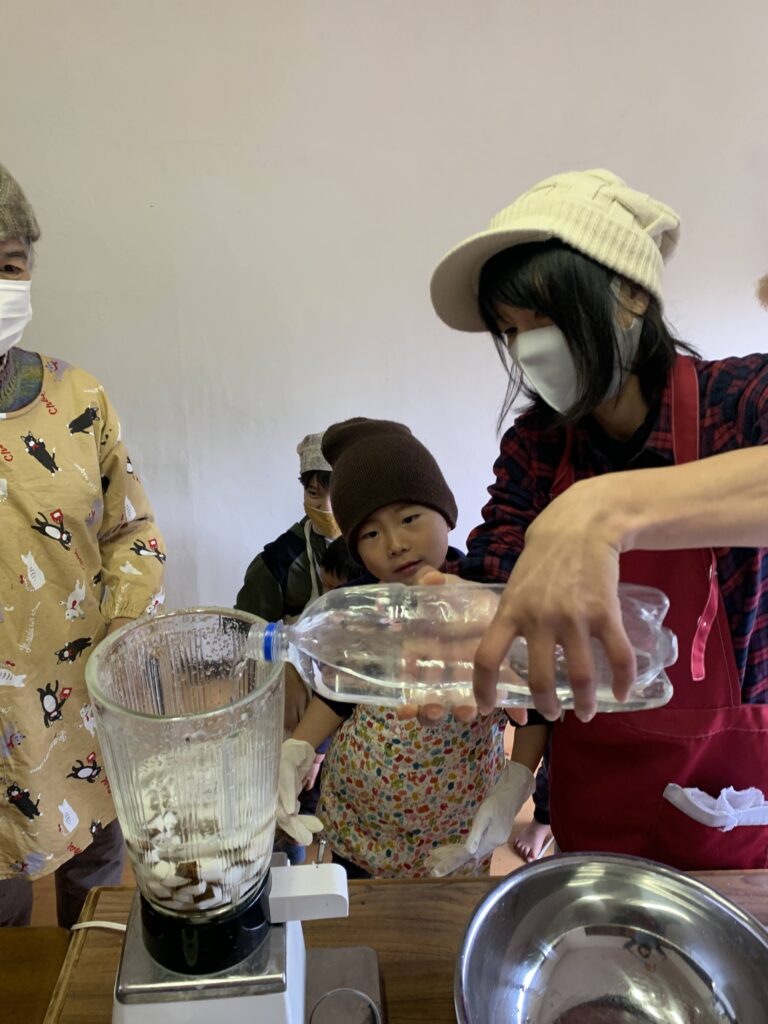

あらって、切って、蒸して、ミキサーにかけて、30分おきます。

卒園児のYくんが、芋を切りながら、中が白いのを見て

「なんで、こんにゃくは黒いのに、芋は白いんだろう」とつぶやいていました。

ミキサーにかけた瞬間、皮の色と芋の色が混ざり合い、見慣れたこんにゃくの色に。

そしてここでYくん、重大なことに気づきました。

「こんにゃくの黒いつぶつぶは、皮だったんだー!!!」

さすがの観察王、Yくんです。いろんなことに気づきます。

30分待っている間に山口の味「けんちょう」を作りました。

けんちょうが煮える間に、また、こんにゃくの作業です。

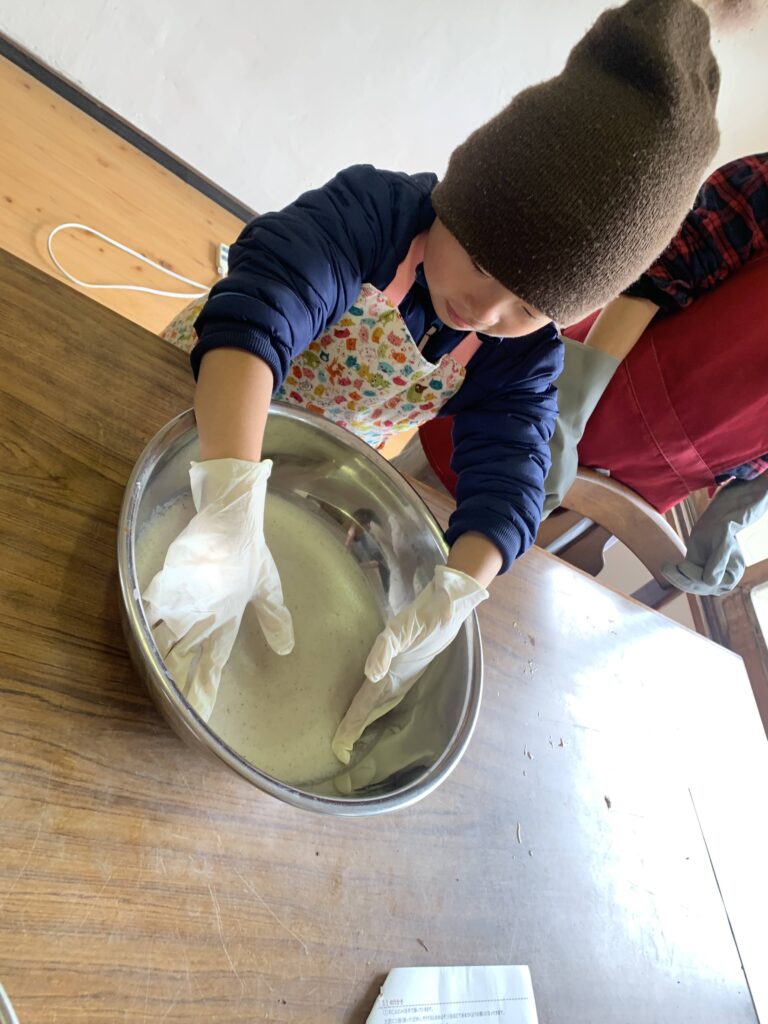

お湯を入れてのりかき(練る)をして、凝固剤を入れます。

昔は木灰だったので、その年の成分が違いから

固まらないなんてこともよくあったそうですが、今は便利なものが出来て、失敗が無くなったそうです。

凝固剤を入れた瞬間、ぱっとあのなじみのあるこんにゃくの香りが

立ち上がってきました。

「わあ、こんにゃくの匂いだ!」子どもたちも気づきます。

科学実験みたいで面白い。

凝固剤を入れると一旦バラバラになり、そしてまたまとまってきます。

そしたら、タッパーに入れ20分以上経ったら、お湯に入れて

今度は30分以上ゆでます。こんにゃくの出来上がりー。

さっきまで土の中にあった泥だらけの芋が、

見慣れたこんにゃくになりました。

富田さんの作ってきてくださった、ゆずとあおさのこんにゃくの刺身。

そして、炒りこんにゃく。けんちょう。

富田さんちの鶏の卵で、卵かけご飯もいただきました。

以前、「お昼ご飯のふきのとうを採りに行こう!」と言った際、

参加者の幼児が、「こんなところにスーパーがあるの?」と言っていました。

山の中に食材があるなんて、思ってもみないのでしょう。

山の豊かさや、自分が口にする食材がどのように作られているのか、

そして、自分の手で生み出す喜びを、みんなで一緒に体験できたらいいなと思います。

【参加者アンケートより】

・子どもに色々なことを経験してほしいのもそうですが、私自身もまだまだ知らないことがたくさんあるので、色々なことを見聞き体験させてもらえて嬉しかったです。参加者がたまたま少なく寂しいかなと思いましたが、少ないからこそのんびり、先生ともたくさんお話ができてよかったです。お世話になりました。

・大きなタッパーにたっぷりこんにゃくを詰めて持ち帰らせていただけてびっくりでした。帰って早速茹でました。

こんにゃく芋を掘り出すのも面白かったですし、それ以前に「こんなとこにこんにゃく生えてたんだ!ここに3、4年も植わってたんだ…」と驚きました。

こんにゃくを作るのにけっこうたくさん水を入れること、凝固剤を入れて混ぜると匂いがパッとあのこんにゃくの匂いに変化すること、凝固剤を入れない場合の作り方のお話、1つのこんにゃく芋でけっこうな量のこんにゃくができること、こんにゃくに味を浸ませるコツ…

ひたすら面白くて驚きっぱなしでした。

参加してよかったです。貴重な体験をさせていただいてありがとうございました。

次回は、稲の「みご」でほうきを作ります。

「稲」という植物のすごさを感じながら、身近な「ほうき」を作りたいと思います。

詳しくはこちらからhttps://morinokoen.com/cat_news/506/