記事一覧

もりあそびより

生活の中で

- 園の日常

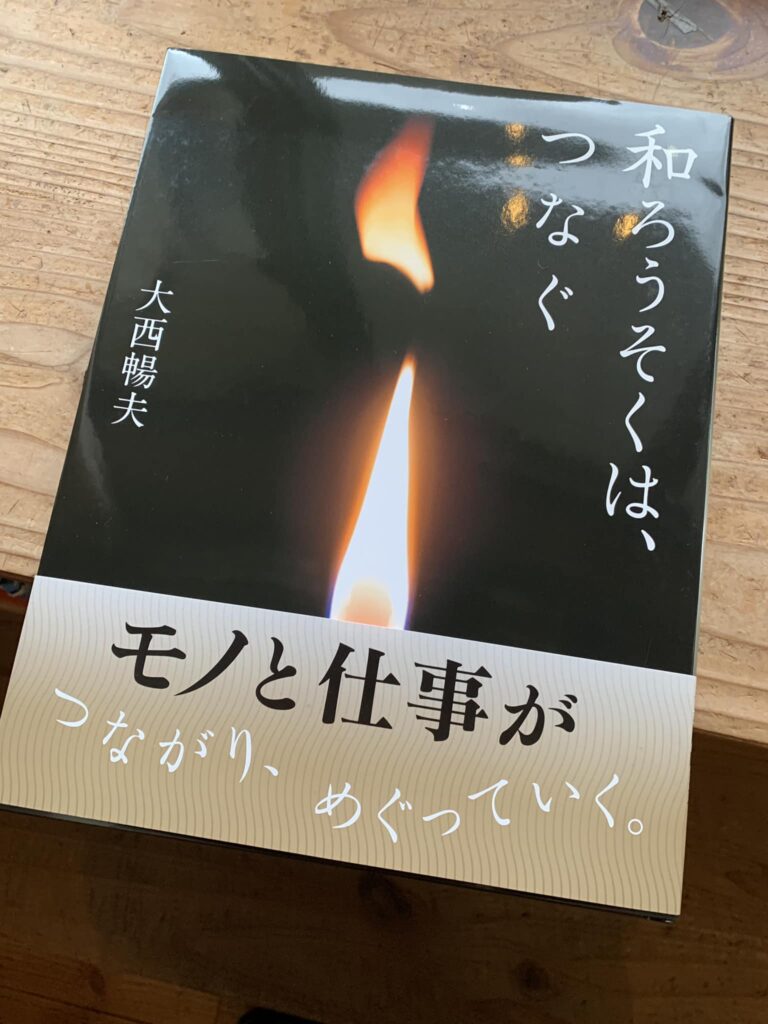

fbやインスタで誰かが紹介している本をすぐ買っちゃう私。

この本は、新聞で紹介されていたのですが、めっちゃ良かったです。

この本(絵本なのですぐに読めますよ)は、

日本の伝統工芸である和ろうそくをテーマにした絵本です。

和ろうそくがどのように作られるのか、

そしてその灯りが人々の心をつなぐ役割を果たす様子が描かれています。

一本のろうそくが生まれるまでには、自然の恵み(櫨の実)と職人の技が必要であり、

その灯りは単なる明かりではなく、思いを受け継ぎ、

人と人をつなぐ存在であることが伝えられています。

たったひとつの「ろうそく」を作るだけでも、

これだけの素材と知恵と仕事が必要です。

でも、今は、そういう「仕事」や「働く姿」に出会える機会が少なくなりました。

以前、東京大学の異才発掘プロジェクト ROCKETを作られた

中邑先生が「昔は、学校の行き帰りにも、いろんな仕事があって、

それを子どもたちが目にすることで、

自分の生きる選択肢がたくさんあることを日々感じていた」と言われていました。

農業だけでなく、大工さん、お豆腐屋さん、畳屋さん、魚屋さんなど、

多くの仕事が身近にありました。

今では、サービス業が主流になり、スーパーで魚をさばく作業も

バックヤードで行われ、子どもたちがその仕事や働く姿を見ることは、少なくなっています。

保護者が会社で働く姿を子どもたちが見られる機会も、少ないのではないでしょうか。

昔より豊かで文化的な生活になり、生き方の選択肢も情報も増えたように感じますが、

実は、選択肢が見えづらくなって、息苦しい思いをしている子どもたちが

多いいように感じます。

もりのこえんでは、スタッフや地域の人たちが協力して働く姿を間近で見ながら、

子どもたちが遊んでいます。

実際に手伝いをしなくても、子どもたちはその姿を見て感じ、学んでいます。

言葉で伝えなくても、子どもたちはちゃんと知っています。

協力すること、

知恵を絞ること、

工夫をすること、

道具を使うこと、

手や体を使うこと、

そして、日本は資源が豊かな国であること。

倉橋惣三先生も、学びは日常生活そのものであるべきだと言われていましたね。

私たちも上天花という里山で地域の人の知恵や技術を学びながら、

子どもたちと一緒に学んでいます。

sayuri.i